こんにちは!

お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき、戸惑いや不安を感じるのは当然のことです。

「このままで将来は大丈夫?」「学力はどうなるの?」「社会性は育つの?」――そんな悩みを抱える保護者の方は少なくありません。

ですが、不登校=終わりではありません。

むしろ、今は不登校の子どもたちのためにさまざまな学びの選択肢が整いつつあります。

この記事では、不登校でも安心して学べる環境や制度について、できるだけわかりやすくご紹介していきます。

不登校の子どもが増えている背景

文部科学省が発表した「令和4年度児童生徒の問題行動・不登校調査」によると、全国の小中学生の不登校は29万9,048人。

過去最多を更新しています【出典:https://www.mext.go.jp/content/20231004-mxt_jidou01-100002753_1.pdf】

つまり、「不登校」はもはや特別なことではなく、どの家庭でも起こりうるごく一般的な出来事になっています。

不登校でも学べる環境は増えている

ひと昔前は「学校に行けなければ学べない」という常識がありましたが、今は違います。

不登校の子どもたちでも、それぞれに合った方法で学び続けることが可能です。

ここでは主な4つの選択肢をご紹介します。

不登校特例校

不登校の子ども向けに、文部科学省が認可した「特別な教育課程」を提供する公立の学校です。

学習指導要領に縛られず、子どものペースに合わせた授業が行われます。

特徴:

- 通常の学校より柔軟なカリキュラム

- 同じ悩みを持つ子ども同士が集まる環境

- 登校日数や時間も個別対応可能

デメリット:

- 全国に21校(2023年時点)と数が少ない

- 地域によっては通学できない

フリースクール

NPO法人や民間団体が運営する「学びの場」で、学習よりも子どもの安心感や居場所づくりを重視しています。

特徴:

- 自由なカリキュラム

- 学校復帰よりも「自己肯定感」を重視

- 不登校経験のあるスタッフも多い

デメリット:

- 費用がかかる場合が多い(月額数万円程度)

- 公的な卒業証明は出ない(必要に応じて在籍校との連携が必要)

教育支援センター(適応指導教室)

自治体が運営する「学校に通えない子どもの支援機関」で、学校復帰を目的とした指導が行われます。

特徴:

- 公的支援なので費用は無料

- 在籍校との連携あり、出席扱いとなることも

- 専門の支援員が常駐

デメリット:

- 定員が少なく、受け入れに制限あり

- 地域によりサービス内容に差がある

オンライン学習・ホームスクーリング

自宅でインターネットや教材を活用して学ぶ方法です。近年、通信制高校やICT教材の発展により、家庭学習の選択肢が広がっています。

特徴:

- 自分のペースで学習が可能

- 外に出られなくても学びを継続できる

- 親子で学びのスタイルを作れる

デメリット:

- 子どもの自己管理力が必要

- 保護者のサポートが不可欠

子どもが「安心して学ぶ」ことが最優先

不登校になると、「まずは学校に戻さないと」と焦ってしまう方も多いですが、大切なのは子どもの安心と信頼を取り戻すことです。

どの環境に身を置いても、学びは続けられます。

そしてその学びは、必ず子どもの将来に繋がっていきます。

不登校の子どもに必要なのは「学力」より「安心感」

多くの保護者の方が、「学校に戻す」「学習の遅れを取り戻す」ことを第一に考えがちです。

しかし、子どもにとって最優先すべきことは、心の回復と安心できる環境づくりです。

不登校の原因の多くは「環境要因」

文部科学省の調査によれば、不登校の理由として最も多いのは「無気力・不安」「人間関係」「家庭の状況」など【出典:https://www.mext.go.jp/content/20231004-mxt_jidou01-100002753_1.pdf】

学力の問題や怠けではなく、本人の中で処理できないストレスやプレッシャーが原因となっている場合がほとんどです。

保護者ができる具体的なサポート方法

1. 無理に登校させようとしない

「今日こそ行ってみよう」「学校に行かなきゃダメでしょ」といった声かけは、子どもにとってプレッシャーになることがあります。

「休んでも大丈夫」「あなたの味方だよ」という安心感を伝える方が、長期的には子どもが自分から動き出すきっかけになります。

2. 毎日の生活リズムを崩さない

完全に自由な生活になると、昼夜逆転や無気力状態が進行してしまうことも。

決まった時間に起きる・食事をとる・軽く体を動かす、など規則正しい生活の習慣を保つことが、心身の安定に繋がります。

3. 子どもの話を否定せずに聴く

「それは違うよ」「そんなこと言わないで」などの反論をせず、子どもの気持ちに耳を傾ける姿勢が大切です。

とくに、理由が自分でもはっきりわからないときほど、「そう感じるんだね」と共感する姿勢が子どもの心を支えます。

心のケアのプロに頼ることも大切

保護者だけで抱え込むのではなく、専門の支援機関やカウンセラーに頼るのも重要な選択肢です。

利用できる主な支援機関:

- スクールカウンセラー(小中学校に常駐)

- 教育相談センター・児童相談所

- NPO法人・フリースクール運営団体のカウンセリング窓口

- 病院の児童精神科(発達障害や適応障害の評価を含む)

不登校から学び直した成功事例

ここでは、実際に不登校から立ち直り、自分に合った学びの場を見つけた子どもたちの事例をご紹介します。

事例1:小学5年で不登校、現在はオンラインで高校進学へ

東京都のある家庭では、小学5年生のころに人間関係のストレスから完全不登校に。

フリースクールで週1回の登校から始め、中学ではオンライン教材とサポート校を併用しながら学習を継続。

現在は通信制高校に合格し、自分のペースで大学進学を目指しています。

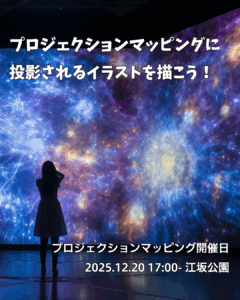

事例2:学校に行かずに好きな分野で活躍する中学生

大阪府のある中学生は、小学校時代から教室に入れず、適応指導教室で勉強を継続。

その後、自宅でプログラミングを学び、小学6年でアプリを開発。

中学では不登校特例校に進学し、創作活動と学業を両立しています。

保護者の「信じる力」が子どもの未来を支える

不登校は決して失敗ではありません。

大切なのは、今の状態を否定せず、子どもが少しずつ前に進むのを信じて支えることです。

学校に行かない=学びを止めることではありません。

多様な選択肢を知り、その子に合った環境を一緒に見つけてあげましょう。

不登校から学び直すためのステップと戦略

不登校の状態から「また学びたい」「何かをやってみたい」と思えるようになるまでには、段階的なステップが必要です。

ここでは、よくあるプロセスと具体的なサポート戦略を解説します。

ステップ1:安心できる生活環境を整える

まずは子どもの心身を安定させることが最優先。

無理に「学校に戻す」よりも、「家にいても安心して過ごせる」ことが重要です。

- 自分の居場所があると感じさせる

- 昼夜逆転を少しずつ整える

- 食事や睡眠など、生活の基本を丁寧に

ステップ2:学びへの小さなきっかけを作る

焦らず、「できた!」という経験を重ねていくことが大切です。

- 興味のあるテーマから動画や本を一緒に見る

- パズルやアプリを使って“遊びながら学ぶ”

- 家庭用学習教材やプリントなどでミニ学習

「勉強しなきゃ」よりも、「ちょっとだけやってみよう」の気持ちを育てましょう。

ステップ3:個別性のある学習環境を選ぶ

ある程度のエネルギーが戻ってきたら、子どもに合った学びの場を選びます。

選択肢は次のようなものがあります:

- 不登校特例校

- フリースクール

- 教育支援センター

- 通信制高校・サポート校

- オンライン学習サービス(スタディサプリ、すらら など)

大事なのは「学校に戻す」ではなく、子どもが安心して学べる場所を一緒に探すことです。

保護者の心構えチェックリスト

不登校を支えるうえで、保護者の気持ちの持ち方も非常に大切です。

以下に、意識しておきたいポイントをチェックリスト形式でご紹介します。

□ 子どもの不登校を「失敗」と捉えていないか

→ 子どもが「学校に行けない自分=ダメ」と思わないように、大人が肯定的に捉えることが重要です。

□ 子どもの気持ちを丁寧に聴けているか

→ 理由を問い詰めず、感情に共感する姿勢が心の安定を育てます。

□ 「将来が不安」と焦りすぎていないか

→ 不登校を経験した子どもたちも、それぞれのペースで学び直し、社会で活躍しています。今は「充電期間」と考えてOK。

□ 自分自身も一人で抱え込んでいないか

→ 保護者も疲弊してしまう前に、支援機関や相談窓口を利用しましょう。

まとめ:不登校は「終わり」ではなく「新しいスタート」

不登校は、その子の人生にとって「挫折」ではありません。

むしろ、自分に合った学び方を見つける貴重なチャンスでもあります。

今は、学校以外にも学びの選択肢がたくさんある時代。

子ども自身が「ここなら安心できる」と思える環境で学び直せば、必ず自信を取り戻すことができます。